ダイアトニック・コード & スケール

ダイアトニックコード理論体系について述べます。

と、言ってもここのホームページの理論解説の場合、理論を知って鼻高々、なーんて無意味な事はせずにいかに役立てるかという部分に主眼を置いて解説をしてみます。

ですが、ある程度知っておかなければならない約束事がいくつか有ります。詳しくは理論書や検索エンジンで「ダイアトニック・コード」で検索すればいやって言うほど解説サイトが見つかりますので、そちらで調べてください。ここでは正確ではありませんが大雑把に解説します。(僕はこの程度の知識で充分だと思う、むしろ知りすぎると「知りすぎちゃったのね」てな音楽になってしまう危険性が大きい。ミュージシャンはあまり色んな事を知らないほうが自由に音楽できるのだ。)

さてと、いくつかややこしい言葉が出てくるので先にリストにしてしまおう。

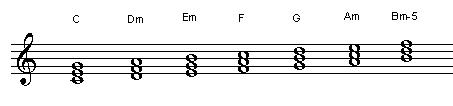

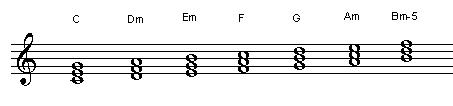

要するにドレミファソラシドの上に出来るコードの事なのですが、例えば最初の音「ド」から3度ずつ上に積み重ねていけばCと言うコードになるわけです。で、次は「レ」から3度ずつ積み重ねればDm。で順次「シ」までそれをやるわけですね。

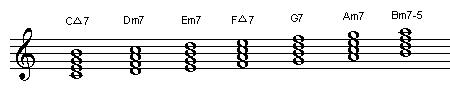

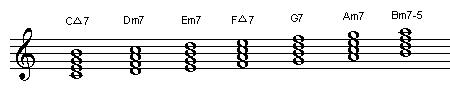

で、これは3っつ積んだわけですが、4っつ積むと下の様になります。

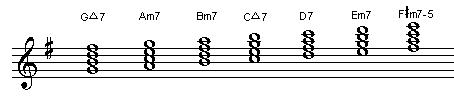

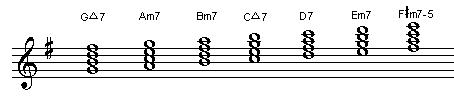

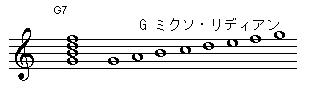

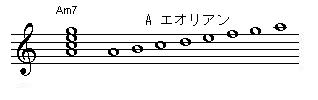

さて、違うキーでもやってみましょう。Gのキーです。

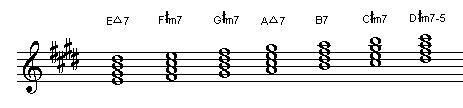

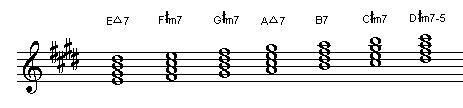

そしてEのキー。

てなわけです。分かりましたか?

分からない人は少し考えてみてください。検索エンジンでも調べてね。

で、これだけではなんの役に立つか分かりませんが、次にどう役立てるか考えてみます。

ダイアトニックコードはそれぞれそのキーの上のメイジャースケール(ダイアトニックスケール)の音だけで構成されているわけですが、ある種の音楽(ポップス、ジャズ、ラテン等)では楽曲を構成しているコードがその曲のキーの上に出来るダイアトニックコードであることが多いのです。と、言うかヘタをすると100%がダイアトニックコードである事すらあります。ビートルズの名曲「Let It Be」を見てみます。

この曲ってたったこれだけなんですね。おっどろきー。なんて、シンプルなんでしょう。こんなのに小学生当時の僕は騙されたんだ、、、、って、別にこれで良いんですけどね。音楽は理論じゃないって見本のような曲です。

おっとと、脱線してしまいました。ともかく、この曲は100%ダイアトニックコードで出来ているわけです。逆に言うと作曲するときにダイアトニックコードだけこねくり回してもなんとかなるってわけです。

ふふ、これが音楽理論の落とし穴です。だめです。ダイアトニックコードをこねくり回しても大した曲は出来ません。大した曲ってーのはまずメロディーありきです。ジョンとポールにしてもこの曲を作った時にダイアトニックコードを意識していたわけではありません。いや、むしろ彼らはダイアトニックコードなんて知らなかったんじゃないでしょうか。多分メロディーと歌詞を作って気がついたらコードも付いていて(メロディーってのはコードを内包しています、普通、曲はメロディーが出来た時点でコードは付いているもんです。あとは、アレンジの問題)、結果的にそれがダイアトニックコードばかりだったって事でしょう。多分。

次に、やはりビートルズの曲で「Hello Boodbye」

さて、青い部分に注目して下さい。Key=Cのダイアトニックコード(C Dm Em F G7 Am Bm-5)から外れていますね。これが僕の考えるダイアトニックコードの最も重要な効用です。(Am7は4っつ重ねた時のダイアトニックコードにちゃんとあります。)

さてと、ダイアトニックコードから外れていると言う事はこのキーのメイジャースケールから外れた音がコードを構成する音に入っていると言うことです。

「ん、なにか行われているな?」

と、考えられるわけです。そうです。実際このコード進行でアドリブするとしたら、この青の部分でCメイジャースケールを弾くと変な感じになってしまいます。そうです、ダイアトニックコードを知っている事による効用「キーのメイジャースケールから外れたコードを見つけられる」。これです、これこそがダイアトニックコードを利用する最大の利点です。

さて、再びビートルズの名曲「Let It Be」を見てみます。面倒なのでAメロだけ見てみます。

で、この曲を覚えてみます。

一つづつコードを覚えて行きますか?これだけなら良いんですが沢山曲を覚えようとするとき一つづつコードを覚えるのは大変です。で、少し楽になるようにダイアトニックコードを利用します。その前にディグリーと言うものを知らなければなりません。ディグリーと言うのは英語でdegreeと書きます。辞書をひも解くと

[degree]

(1)資格。学位。

(2)等級。

(3)温度などの、度。

などと出ていますが、ここでは「度数」としましょう。なんの度数かと言うと、目的のキーの何番目のコードかって言うことですが、まだ分かりませんね。じゃリストを見てください。

この I II III IV とかって言うローマ数字がディグリーなのです。順番になってるだけだから意味は分かりますよね。

さて、ダイアトニックコードのそれぞれのルート音の後ろについているキャラクターを表す記号ですが、上のほうのC以外のキーを見てもらえば分かりますが、キーが変わってもコード・キャラクターの順番は共通なんですね。つまり

です。で、これを覚えてしまえば(覚え方はコラムにて)ディグリーではローマ数字だけで良いわけです。つまり。

です。つまり、キーがCとして III と言えば Em7 である。と。

キーがGとして IV と言えば C△7 である。

キーがDとして I II III のコード進行は D△7 Em7 F#m7 である。

こういう按配です。

どうです。ちょっと便利でしょう。キーとディグリーさえ分かればコード進行も分かるって事です。

さあ、じゃあ。Let it Be に戻りましょう。これをディグリーで覚えるとすると。

Amの所に注目して下さい。 VI としているだけです。つまり、キーCでVIと言えばAmかAm7。mを覚える必要が無いわけです。mとm7で違うじゃないかと言う声が聞こえてきそうですが、コードの機能的にはどちらも同じ事です。「そんな乱暴な」と言う声も聞こえてきそうです。もちろん重要な事です。こういうのはその都度意識しておいたら結構、人間覚えるもんです。

さてさて、これだけじゃありません。ディグリーで覚えたとします。Let It Beをね。さー、ここからが見物です。

よし、Let It Be をキーEでやってみよう。と、なったとします。さあ、ディグリーで演奏して下さい。しかも、キーはEです。

各キーのダイアトニックコードを覚えていて、さらに曲をディグリーで覚えていた場合。どんなキーでもその曲を演奏出来るわけです。しかも、簡単にです。嘘じゃありません。現に多くのミュージシャンがそのようにしています。僕もそうしています。

さあ、これだけではありません。ディグリーで曲を覚えることの効能。さらに続きます。次のリストを見てください。

一見したところでは全然別物に見えます。で、これをディグリーにしてみます。

あれ。同じです。

そうです。キーが違うだけで同じコード進行だったのです。こんな例は世の中に五万とあります。と、言うか現代音楽でもない限り、こんなことばかりです。さあ、じゃ、ですね。Aの曲をすでに知っていたとします。で、新たにBの曲を覚える必要が出来たとしますね。するとこの部分に関しては「ああ、この4小節はAのあそこと同じだな」なんて調子で行けるわけです。曲を50曲も覚えて御覧なさい。51曲目からは曲全部を通して「ここはあれ、ここはあれ。で、ここもあれ」てな調子で曲を覚えることが出来ます。さあ、いかがでしょう。

さてと、最後です。行きますよ。ウルトラCです。これが最も重要。それは、、、、

こうやって、経験を積んでいく行くうちに気がついてみれば

なんてー、自分に気付くのです。そうです。相対音感とハーモニー感覚が身についていたんです。

さて、いかがでしょうか。自分で試してみて納得出来るでしょうか。

| 目次 | |

| 基礎 | 概要 ダイアトニック・コード |

| 応用 1 | 効能 アヴェイラブルノート・・スケール ディグリーネーム アナライズ |

| 応用 2 | 教会旋法 |

| 基礎 | 概要 |

と、言ってもここのホームページの理論解説の場合、理論を知って鼻高々、なーんて無意味な事はせずにいかに役立てるかという部分に主眼を置いて解説をしてみます。

ですが、ある程度知っておかなければならない約束事がいくつか有ります。詳しくは理論書や検索エンジンで「ダイアトニック・コード」で検索すればいやって言うほど解説サイトが見つかりますので、そちらで調べてください。ここでは正確ではありませんが大雑把に解説します。(僕はこの程度の知識で充分だと思う、むしろ知りすぎると「知りすぎちゃったのね」てな音楽になってしまう危険性が大きい。ミュージシャンはあまり色んな事を知らないほうが自由に音楽できるのだ。)

さてと、いくつかややこしい言葉が出てくるので先にリストにしてしまおう。

| 用語 | 意味 | 解説 |

| dia | 横切って | 鉄道のダイアなんてこれです。 |

| tonic | 音調の, 主(調)音の | うーん。Cのキーのドの事? |

| DiatonicScale | 全音階 | えーっと、全全半全全全半てな音程 間隔で並んでる音列の事 要するにメイジャースケールの事。 ドレミファソラシドの事です。 |

| DiatonicChord | 全音階上に出来るコード | これが問題なんです。下に詳説します。 |

| available | 役に立つ | 本当に役立つんだろうなァ。 |

| available note scale | アヴェイラブル・ノート・スケール (コードに対して使用できるスケール) |

ダイアトニックコードに一対一で対応する スケールの事です。 |

| 基礎 | ダイアトニック・コード |

要するにドレミファソラシドの上に出来るコードの事なのですが、例えば最初の音「ド」から3度ずつ上に積み重ねていけばCと言うコードになるわけです。で、次は「レ」から3度ずつ積み重ねればDm。で順次「シ」までそれをやるわけですね。

で、これは3っつ積んだわけですが、4っつ積むと下の様になります。

さて、違うキーでもやってみましょう。Gのキーです。

そしてEのキー。

てなわけです。分かりましたか?

分からない人は少し考えてみてください。検索エンジンでも調べてね。

で、これだけではなんの役に立つか分かりませんが、次にどう役立てるか考えてみます。

| 応用 | 効能 |

| ダイアトニツクコードの効用その1/ダイアトニツクコードで曲を作ってみよう。ん? |

ダイアトニックコードはそれぞれそのキーの上のメイジャースケール(ダイアトニックスケール)の音だけで構成されているわけですが、ある種の音楽(ポップス、ジャズ、ラテン等)では楽曲を構成しているコードがその曲のキーの上に出来るダイアトニックコードであることが多いのです。と、言うかヘタをすると100%がダイアトニックコードである事すらあります。ビートルズの名曲「Let It Be」を見てみます。

| Let It Be / Beatles Key=C | |||

| イントロ | |||

| C / G | Am / F | C / G | F / C |

| Aメロ | |||

| C / G | Am / F | C / G | F / C |

| サビ | |||

| Am / Am7 | FM7 / C | C / G | F / C |

この曲ってたったこれだけなんですね。おっどろきー。なんて、シンプルなんでしょう。こんなのに小学生当時の僕は騙されたんだ、、、、って、別にこれで良いんですけどね。音楽は理論じゃないって見本のような曲です。

おっとと、脱線してしまいました。ともかく、この曲は100%ダイアトニックコードで出来ているわけです。逆に言うと作曲するときにダイアトニックコードだけこねくり回してもなんとかなるってわけです。

ふふ、これが音楽理論の落とし穴です。だめです。ダイアトニックコードをこねくり回しても大した曲は出来ません。大した曲ってーのはまずメロディーありきです。ジョンとポールにしてもこの曲を作った時にダイアトニックコードを意識していたわけではありません。いや、むしろ彼らはダイアトニックコードなんて知らなかったんじゃないでしょうか。多分メロディーと歌詞を作って気がついたらコードも付いていて(メロディーってのはコードを内包しています、普通、曲はメロディーが出来た時点でコードは付いているもんです。あとは、アレンジの問題)、結果的にそれがダイアトニックコードばかりだったって事でしょう。多分。

| ダイアトニツクコードの効用その2/ダイアトニツクコード外のコードを見つけよう。 |

次に、やはりビートルズの曲で「Hello Boodbye」

| Hello Goodbye / Beatles Key=C | |||

| サビ(サビかな?) | |||

| F | C | G7 | Am |

| G7 | Am | G7 | G7 |

| Aメロ | |||

| C | Am7 | F / Ab | C |

| Am7 | F / Bb7 | C | |

さて、青い部分に注目して下さい。Key=Cのダイアトニックコード(C Dm Em F G7 Am Bm-5)から外れていますね。これが僕の考えるダイアトニックコードの最も重要な効用です。(Am7は4っつ重ねた時のダイアトニックコードにちゃんとあります。)

さてと、ダイアトニックコードから外れていると言う事はこのキーのメイジャースケールから外れた音がコードを構成する音に入っていると言うことです。

「ん、なにか行われているな?」

と、考えられるわけです。そうです。実際このコード進行でアドリブするとしたら、この青の部分でCメイジャースケールを弾くと変な感じになってしまいます。そうです、ダイアトニックコードを知っている事による効用「キーのメイジャースケールから外れたコードを見つけられる」。これです、これこそがダイアトニックコードを利用する最大の利点です。

| ダイアトニツクコードの効用その3/ダイアトニックコードで曲を覚えよう。 |

さて、再びビートルズの名曲「Let It Be」を見てみます。面倒なのでAメロだけ見てみます。

| Let It Be / Beatles Key=C | |||

| Aメロ | |||

| C / G | Am / F | C / G | F / C |

で、この曲を覚えてみます。

一つづつコードを覚えて行きますか?これだけなら良いんですが沢山曲を覚えようとするとき一つづつコードを覚えるのは大変です。で、少し楽になるようにダイアトニックコードを利用します。その前にディグリーと言うものを知らなければなりません。ディグリーと言うのは英語でdegreeと書きます。辞書をひも解くと

[degree]

(1)資格。学位。

(2)等級。

(3)温度などの、度。

などと出ていますが、ここでは「度数」としましょう。なんの度数かと言うと、目的のキーの何番目のコードかって言うことですが、まだ分かりませんね。じゃリストを見てください。

| ダイアトニックコード | C△7 | Dm7 | Em7 | F△7 | G7 | Am7 | Bm7-5 |

| ディグリー | I△7 | IIm7 | IIIm7 | IV△7 | V7 | VIm7 | VIIm7-5 |

この I II III IV とかって言うローマ数字がディグリーなのです。順番になってるだけだから意味は分かりますよね。

さて、ダイアトニックコードのそれぞれのルート音の後ろについているキャラクターを表す記号ですが、上のほうのC以外のキーを見てもらえば分かりますが、キーが変わってもコード・キャラクターの順番は共通なんですね。つまり

| コード・キャラクタ | △7 | m7 | m7 | △7 | 7 | m7 | m7-5 |

です。で、これを覚えてしまえば(覚え方はコラムにて)ディグリーではローマ数字だけで良いわけです。つまり。

| ダイアトニックコード | C△7 | Dm7 | Em7 | F△7 | G7 | Am7 | Bm7-5 |

| ディグリー | I | II | III | IV | V | VI | VII |

です。つまり、キーがCとして III と言えば Em7 である。と。

キーがGとして IV と言えば C△7 である。

キーがDとして I II III のコード進行は D△7 Em7 F#m7 である。

こういう按配です。

どうです。ちょっと便利でしょう。キーとディグリーさえ分かればコード進行も分かるって事です。

さあ、じゃあ。Let it Be に戻りましょう。これをディグリーで覚えるとすると。

| Let It Be / Beatles Key=C | ||||

| Aメロ | ||||

| コード進行 | C / G | Am / F | C / G | F / C |

| ディグリー | I / V | VI / IV | I / V | IV / I |

Amの所に注目して下さい。 VI としているだけです。つまり、キーCでVIと言えばAmかAm7。mを覚える必要が無いわけです。mとm7で違うじゃないかと言う声が聞こえてきそうですが、コードの機能的にはどちらも同じ事です。「そんな乱暴な」と言う声も聞こえてきそうです。もちろん重要な事です。こういうのはその都度意識しておいたら結構、人間覚えるもんです。

さてさて、これだけじゃありません。ディグリーで覚えたとします。Let It Beをね。さー、ここからが見物です。

よし、Let It Be をキーEでやってみよう。と、なったとします。さあ、ディグリーで演奏して下さい。しかも、キーはEです。

| Let It Be / Beatles Key=E | ||||

| Aメロ | ||||

| ディグリー | I / V | VI / IV | I / V | IV / I |

| コード進行 | E / B | C#m / A | E / B | A / E |

各キーのダイアトニックコードを覚えていて、さらに曲をディグリーで覚えていた場合。どんなキーでもその曲を演奏出来るわけです。しかも、簡単にです。嘘じゃありません。現に多くのミュージシャンがそのようにしています。僕もそうしています。

さあ、これだけではありません。ディグリーで曲を覚えることの効能。さらに続きます。次のリストを見てください。

| Aと言う曲の進行の一部 | C△7 | Am7 | Dm7 | G7 |

| Bと言う曲の進行の一部 | Ab△7 | Fm7 | Bbm7 | Eb7 |

一見したところでは全然別物に見えます。で、これをディグリーにしてみます。

| Aと言う曲の進行の一部 | I△7 | VIm7 | IIm7 | V7 |

| Bと言う曲の進行の一部 | I△7 | Vim7 | IIm7 | V7 |

あれ。同じです。

そうです。キーが違うだけで同じコード進行だったのです。こんな例は世の中に五万とあります。と、言うか現代音楽でもない限り、こんなことばかりです。さあ、じゃ、ですね。Aの曲をすでに知っていたとします。で、新たにBの曲を覚える必要が出来たとしますね。するとこの部分に関しては「ああ、この4小節はAのあそこと同じだな」なんて調子で行けるわけです。曲を50曲も覚えて御覧なさい。51曲目からは曲全部を通して「ここはあれ、ここはあれ。で、ここもあれ」てな調子で曲を覚えることが出来ます。さあ、いかがでしょう。

さてと、最後です。行きますよ。ウルトラCです。これが最も重要。それは、、、、

こうやって、経験を積んでいく行くうちに気がついてみれば

| 「IIIm7 はこんな響き」 「ああ、この響きはIIm7だな。」 「あれ、この曲メロしか覚えてないけどなんか演奏出来るな。」 「じゃ、行きます。キーはEです。あはは、なんでもありです。」 |

なんてー、自分に気付くのです。そうです。相対音感とハーモニー感覚が身についていたんです。

| 応用 | アヴェイラブルノート・・スケール |

| 音階(Scale) | 度数 (degree) |

全音(Whole) 半音(Harf) |

etc.. |

|

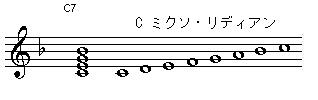

I | WWHWWWH | メイジャースケールと同一 |

|

II | WHWWWHW | マイナー・スケールの6番目の音が半音上がっている |

|

III | HWWWHWW | マイナー・スケールの2番目の音が半音下がっている |

|

IV | WWWHWWH | メイジャースケールの4番目の音が半音上がっている |

|

V | WWHWWHW | メイジャースケールの7番目の音が半音下がっている |

|

VI | WHWWHWW | マイナー・スケールと同一 |

|

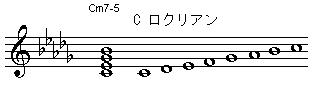

VII | HWWHWWW | マイナー・スケールの2番目と5番目の音が半音下がっている |

|

I | WWHWWWH | メイジャースケールと同一 |

|

II | WHWWWHW | マイナー・スケールの6番目の音が半音上がっている |

|

III | HWWWHWW | マイナー・スケールの2番目の音が半音下がっている |

|

IV | WWWHWWH | メイジャースケールの4番目の音が半音上がっている |

|

V | WWHWWHW | メイジャースケールの7番目の音が半音下がっている |

|

VI | WHWWHWW | マイナー・スケールと同一 |

|

VII | HWWHWWW | マイナー・スケールの2番目と5番目の音が半音下がっている |

さて、いかがでしょうか。自分で試してみて納得出来るでしょうか。

| 応用 1 | アナライズ |

| 応用 1 | 概要 |

| 応用 1 | 概要 |

| 応用 2 | 教会旋法 |

| 応用 2 | 概要 |

| 応用 2 | 概要 |

| 応用 2 | 概要 |

| 応用 2 | 概要 |

(C)Xou