デジタル・メトロノームの回路

どんな風に設計しますか?

CR発振ではだめです。

温度変化で発振周波数が影響を受けます。

セラミック発振の不安定さを利用して分周するてのは?

マイコンにしますか?

結局マイコンなんでしょ?

やっぱそうんなんだ。PICですか。

ライタ作るだけでイイ?

う〜ん。

昔、クリスタル発振とかのメトロノームが出た頃 ってまだまだZ80とかって高かったですよね。

それとも、その当時組み込みマイコンで安いのが有った?

もしなかったとしたらあの頃の回路はなんだったんですか?

クリスタルの発振を各テンポ毎に74シリーズで分周してた?

それだと膨大な回路になるよね。

どうしてたんですか?

エンジニアの人メイルちょうだい。

2000頃

なーんて、言ってる内に作ってしまったデジタル・メトロノーム。

やっぱ、マイコンでしたね。

だれも教えてくれなかったんだもん。PICじゃないですか。

かーんたん。おまけに材料費安いし。実際の動作はアセンブラで全部書けちゃうし。

なーんや、もっと早く始めれば良かった。クッソー

エンジニアなんてみんな嘘つきダーーーー。

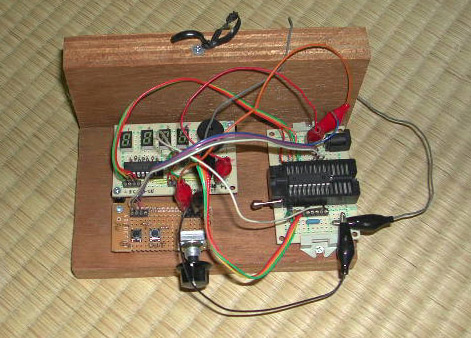

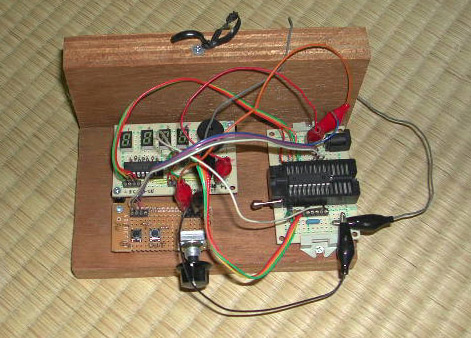

ってなわけでこれです。

動作自体は完成しちゃったから実験回路のままだけど、そのうち基板焼くから超コンパクトにするのだ。

しかしPIC16F84Aなんですよ。13 I/Oポートですよこれ。

ドナイセーちゅーねん。

てなわけで7segLEDは4511でデコードして4つ点燈。

「ピ」の音はワンクロックで一瞬アースに落ちたのを555のタイマーで必要な長さ鳴らす。20msくらい。

それから、ロータリーエンコーダでテンポアップダウン。

それから、ココからが市販品では絶対無い。拍の倍数取り機能付き。

これでベーシストもグルーブマスターなのだ(笑)。

しかし、こう考えると、このあたりの市販品は詐欺同然やな。

もっと、日本の教育に理科教育を!!

なんちゃって。

あ、そうそう、基板焼くの軌道に乗ったら部品代だけで分けてあげるからね。

ベーシストの皆待っててや。

2003.3

どんな風に設計しますか?

CR発振ではだめです。

温度変化で発振周波数が影響を受けます。

セラミック発振の不安定さを利用して分周するてのは?

マイコンにしますか?

結局マイコンなんでしょ?

やっぱそうんなんだ。PICですか。

ライタ作るだけでイイ?

う〜ん。

昔、クリスタル発振とかのメトロノームが出た頃 ってまだまだZ80とかって高かったですよね。

それとも、その当時組み込みマイコンで安いのが有った?

もしなかったとしたらあの頃の回路はなんだったんですか?

クリスタルの発振を各テンポ毎に74シリーズで分周してた?

それだと膨大な回路になるよね。

どうしてたんですか?

エンジニアの人メイルちょうだい。

2000頃

なーんて、言ってる内に作ってしまったデジタル・メトロノーム。

やっぱ、マイコンでしたね。

だれも教えてくれなかったんだもん。PICじゃないですか。

かーんたん。おまけに材料費安いし。実際の動作はアセンブラで全部書けちゃうし。

なーんや、もっと早く始めれば良かった。クッソー

エンジニアなんてみんな嘘つきダーーーー。

ってなわけでこれです。

動作自体は完成しちゃったから実験回路のままだけど、そのうち基板焼くから超コンパクトにするのだ。

しかしPIC16F84Aなんですよ。13 I/Oポートですよこれ。

ドナイセーちゅーねん。

てなわけで7segLEDは4511でデコードして4つ点燈。

「ピ」の音はワンクロックで一瞬アースに落ちたのを555のタイマーで必要な長さ鳴らす。20msくらい。

それから、ロータリーエンコーダでテンポアップダウン。

それから、ココからが市販品では絶対無い。拍の倍数取り機能付き。

これでベーシストもグルーブマスターなのだ(笑)。

しかし、こう考えると、このあたりの市販品は詐欺同然やな。

もっと、日本の教育に理科教育を!!

なんちゃって。

あ、そうそう、基板焼くの軌道に乗ったら部品代だけで分けてあげるからね。

ベーシストの皆待っててや。

2003.3